自宅での親のケガ、8割が転倒!原因とすぐできる対処法とは

介護にまつわるお役立ちコラム

年齢を重ねるにつれて「最近疲れやすくなった」「歩く速度が遅くなってきた」と感じることはありませんか。これらは単なる老化現象ではなく、「フレイル」という健康と要介護の間にある状態のサインかもしれません。フレイル予防について正しく理解することで、いつまでも自分らしく健康的な生活を送ることができます。本記事では、フレイルの原因から予防方法まで、今日から実践できる具体的な対策をわかりやすく解説していきます。

フレイルとは、加齢により心身の活力が低下し、健康な状態と要介護状態の中間に位置する「虚弱」な状態を指します。2014年に日本老年医学会が提唱したこの概念は、高齢者の健康管理において重要な指標となっています。

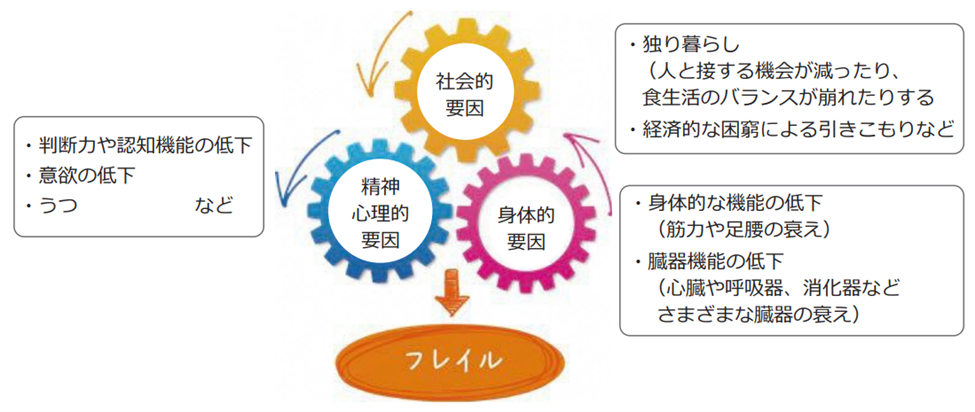

フレイルは次の3つの要素で構成されており、それぞれが密接に関連し合っています。「身体的フレイル」は筋力や運動機能の低下を示し、歩行速度の低下や握力の減少などが特徴的です。「精神・心理的フレイル」では、うつ傾向や軽度の認知機能低下が見られ、日常生活への意欲が減退していきます。「社会的フレイル」は、人との交流機会の減少や社会的な役割の喪失により、孤立感を深めていく状態を表しています。

出典:一般社団法人日本医学会連合|知っていますか?フレイルとロコモ

最も重要な点は、フレイルには「可逆性」があることです。つまり、早期に気づき適切な対策を実施すれば、健康な状態に戻ることができるのです。この特性こそが、フレイル予防が注目される理由であり、要介護状態への進行を防ぐ重要な時期といえるでしょう。

フレイルに陥る原因は単一ではなく、加齢、慢性疾患、低栄養、活動量の低下など、さまざまな要因が複合的に絡み合っています。これらの要因が相互に作用することで、健康状態の悪化が加速していきます。

特に注目すべきは「フレイルサイクル」と呼ばれる悪循環のメカニズムです。筋力低下(サルコペニア)を起点として、活動量が減少し、それによってエネルギー消費量が減って食欲も低下します。その結果、低栄養状態に陥り、さらなる筋力低下を招くという負の連鎖が生じるのです。この悪循環を断ち切らなければ、フレイルは着実に進行していきます。

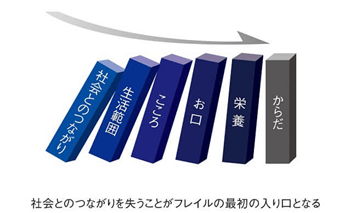

また、東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教授が提唱する「フレイル・ドミノ」という概念も重要です。社会とのつながりが失われることがフレイルの最初の入り口となり、そこから生活範囲の縮小、心の健康の低下、口腔機能の衰え、栄養状態の悪化、身体機能の低下へとドミノ倒しのように進行していきます。このことから、社会参加の維持が予防の第一歩となることがわかります。

出典:公益財団法人長寿科学振興財団|フレイルと社会参加(東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢教授)

自身のフレイルの状態を把握することは、予防の第一歩となります。ここでは、簡単に実施できる「簡易フレイル・インデックス」を紹介します。

簡易フレイル・インデックス

以下の5つの質問に「はい」か「いいえ」で答え、当てはまる点数を合計してください。

項目 | 質問 | 回答 |

体重減少 | 6か月で2〜3kgの体重減少がありましたか? | はい (1点) いいえ (0点) |

疲労感 | ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがしますか? | はい (1点) いいえ (0点) |

歩行速度 | 以前と比べて歩く速度が遅くなったと思いますか? | はい (1点) いいえ (0点) |

運動 | ウォーキングなどの運動を週に1回以上していますか? | はい (0点) いいえ (1点) |

記憶 | 5分前のことが思い出せますか? | はい (0点) いいえ (1点) |

参考:公益財団法人長寿科学振興財団|総論 フレイルの全体像を学ぶ 2. フレイルの評価方法と最新疫学研究

上記の5つの質問に「はい」か「いいえ」で答え、当てはまる点数を合計してください。3点以上の場合はフレイル、1~2点の場合はプレフレイル(前段階)、0点の場合は健常と判定されます。

より詳細な評価を希望される方は、厚生労働省が作成した25項目からなる「基本チェックリスト」も活用できます。また、医療機関では握力測定や歩行速度測定を含む「日本版CHS基準(J-CHS基準)」による専門的な評価も受けることができ、多角的な視点から自身の状態を把握することが可能です。

フレイル予防において重要なのは、「栄養(食・口腔ケア)」「運動」「社会参加」の3つの柱をバランスよく実践することです。これらは独立した要素ではなく、互いに密接に関連し合っています。

たとえば、栄養状態が改善されれば体力が向上し、運動への意欲が高まります。運動によって食欲が増進し、栄養摂取量も増加するでしょう。また、社会参加の機会があれば外出する動機となり、自然と運動量も増えていきます。このように、どれか1つだけを実践するのではなく、3つの柱を生活の中に組み合わせて取り入れることが効果的なのです。

高齢期においては、中年期までのメタボ対策とは考え方を変える必要があります。体重を減らすことよりも、しっかりと食べて栄養を保つことを優先し、筋肉量と体力を維持することがフレイル予防の基本となります。

低栄養はフレイルの大きな要因の一つです。特に筋肉の材料となるタンパク質の摂取は欠かせません。また、ビタミンDやビタミンB群などの栄養素も、筋力維持や神経機能の保持に重要な役割を果たします。

日々の食事にタンパク質を手軽に増やす「ちょい足し」の工夫をしてみましょう。朝食のパンにチーズを追加する、味噌汁に豆腐を入れる、おやつにヨーグルトを選ぶなど、簡単な方法から始められます。卵も優れたタンパク源であり、調理も簡単なため、積極的に取り入れたい食材です。

口腔機能の維持も栄養摂取に直結します。「オーラルフレイル(お口の虚弱)」は、噛む力や飲み込む力の低下を指し、食事の質や量に大きく影響します。定期的な歯科受診で口腔内の健康を保つとともに、「パタカラ体操」のような口腔トレーニングを日常的に行うことで、食べる力を維持できます。

筋力低下(サルコペニア)の進行を遅らせるために、運動は最も重要な対策の一つとなります。加齢による筋肉量の減少は避けられませんが、適切な運動によってその速度を大幅に遅らせることができるのです。

効果的なのは、筋肉に負荷をかけるレジスタンス運動とバランストレーニングを組み合わせたプログラムです。椅子の背もたれを軽く持ってのかかと上げ下ろし(10~20回を1セット)は、ふくらはぎの筋力強化に効果的です。椅子に浅く腰掛けて片足ずつ上げる運動(5秒キープを5~10回)は、太ももの筋力を鍛えられます。

体力に自信がない方は、まずは日常生活の中で活動量を増やすことから始めましょう。エレベーターではなく階段を使う、買い物は歩いて行く、テレビを見ながら足踏みをするなど、無理なく続けられる方法を選ぶことが大切です。

人との交流が減少し、社会的な役割を失うことは、フレイルの入り口となる重要な要因です。実際、社会的フレイルの高齢者は、そうでない人と比較して要介護リスクが1.66倍高いという研究結果も報告されています。

趣味のサークル活動への参加は、楽しみながら社会とのつながりを保つ良い方法です。地域のボランティア活動に参加すれば、社会的な役割を持つことができ、生きがいにもつながります。また、家族や友人との定期的な交流も、心の健康を保つために欠かせません。

厚生労働省が推進する「通いの場」は、高齢者が気軽に集える地域の拠点として全国に広がっています。体操教室や茶話会など、さまざまな活動が行われており、新しい仲間との出会いの場にもなっています。週に1回でも外出し、人と話す機会を持つことが、フレイル予防の第一歩となるでしょう。

フレイル予防の3つの柱を実践したいと思っても、一人での外出に不安を感じたり、食事の準備が負担になったりすることがあります。体力の低下や持病の影響で、思うように活動できない場合もあるでしょう。家族が遠方に住んでいたり、介護保険サービスだけでは十分なサポートが受けられなかったりするケースも少なくありません。

このような状況では、自費の訪問介護サービスを活用することで、専門家のサポートを受けながら自宅での予防活動を継続することができます。公的保険の枠にとらわれない柔軟なサービスにより、個々の状況やニーズに合わせたフレイル対策が可能になります。利用時間や内容を自由に選択でき、必要な時に必要なだけサポートを受けられることは、フレイル予防を継続する上で大きな助けとなるでしょう。

「イチロウ」は、介護保険では対応できないさまざまなニーズに応える自費の訪問介護サービスです。介護の資格や経験を持った専門職のヘルパーが、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドのサポートを提供しています。24時間365日対応可能で、当日の依頼にも対応できる柔軟性が特徴です。

栄養面では、買い物代行サービスにより、重い荷物を持つ負担なく新鮮な食材を確保できます。調理のサポートでは、ヘルパーが一緒に献立を考え、栄養バランスの取れた食事を準備します。高齢者の好みや体調に配慮しながら、タンパク質やビタミンを十分に摂取できる食事づくりをサポートし、低栄養のリスクを効果的に減らしていきます。

運動面においては、散歩の付き添いサービスで安全な外出をサポートします。経験豊富なヘルパーが転倒リスクを見守りながら、その方のペースに合わせて歩行を支援します。運動教室やリハビリ施設への送迎も行い、車椅子の方でも安心して外出できる体制を整えています。自宅での簡単な体操の実施も一緒に行うことで、運動習慣の定着を促進します。

社会参加の面では、趣味の集いや地域のイベントへの付き添いを通じて、外出のハードルを大幅に下げます。病院の付き添いだけでなく、美術館や観劇、買い物など、生きがいにつながる外出もサポートしています。ヘルパーとの会話自体も社会的な交流となり、孤立感の解消にもつながります。定期的な利用により顔なじみのヘルパーとの信頼関係も築け、安心して社会とのつながりを維持できるでしょう。

フレイルは健康と要介護の間にある重要な段階であり、早期発見と適切な対策により改善可能な状態です。栄養、運動、社会参加の3つの柱をバランスよく実践することで、健康寿命を延ばし、自分らしい生活を長く続けることができます。一人で実践することが難しい場合は、専門的なサポートサービスも活用しながら、無理なく継続的に取り組むことが成功の鍵となります。今日から始める小さな一歩が、将来の大きな健康につながることを忘れずに、前向きにフレイル予防に取り組んでいきましょう。

フレイル予防を実践する上で、多くの方が抱く疑問について、わかりやすくお答えします。正しい知識を持つことで、より効果的な予防活動につながります。

フレイルは適切な介入により改善可能な状態です。早期に発見し、栄養改善、運動、社会参加を組み合わせた対策を実施することで、健康な状態に戻ることができます。諦めずに継続的な取り組みを行うことが重要です。

サルコペニアは加齢による筋肉量の減少を指し、ロコモティブシンドロームは運動器の障害により移動機能が低下した状態を表します。これらはいずれも身体的フレイルの一部であり、フレイルはより包括的な概念として、身体面だけでなく精神・心理面、社会面も含んでいます。

フレイル予防に早すぎることはありません。65歳以上で特にリスクが高まりますが、50代から意識的に筋力維持や社会参加を心がけることで、将来のフレイルリスクを大幅に減らすことができます。現在の年齢に関わらず、今日から始めることが大切です。