フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法

介護にまつわるお役立ちコラム

排尿障害に直面したとき、多くの方が医師から提案を受けるのが「バルーンカテーテル」や「自己導尿」といった排尿管理の方法です。しかし、名称だけでは仕組みや違いがわかりにくく、「生活はどう変わるのか」「どんなトラブルがあるのか」と不安を感じる方も少なくありません。

本記事では、バルーンカテーテルの基本から自己導尿との違い、メリット・デメリット、さらに日常生活や介護施設での受け入れ状況までを解説します。排尿管理に関する理解を深めるための参考にしてください。

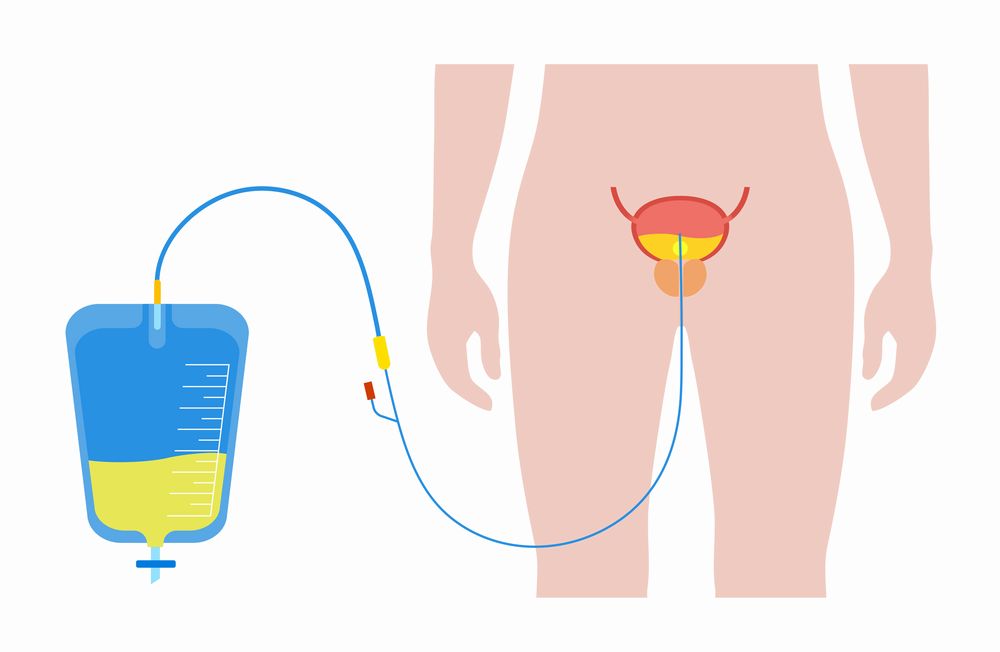

バルーンカテーテルとは、尿道から膀胱へ管を挿入し、継続的に尿を排出させるための医療器具です。正式名称は「膀胱留置カテーテル」といい、カテーテルの先端にある風船(バルーン)を膀胱内で膨らませて固定します。尿はカテーテルを通って蓄尿袋に溜まる仕組みです。排尿トラブルには大きく2つの原因があります。

1つは尿を溜められない「蓄尿障害」で、膀胱に栓をしている筋肉が衰えたり、膀胱が小さくなったりすることで起こります。もう1つは尿を出せない「尿排出障害」で、前立腺肥大症や神経の働きの低下などが原因です。バルーンカテーテルは、こうした排尿障害の解決策として用いられています。

排尿障害への対処法として、大きく2つの方法があります。1つは「バルーンカテーテル」で、カテーテルを膀胱内に留置し続ける方法です。もう1つは「自己導尿」で、排尿のたびにカテーテルを挿入する方法になります。

どちらの方法を選ぶかは、ご本人の身体状態や自己管理能力、ご家族の介護力などを総合的に考慮し、医師が判断します。

バルーンカテーテルは、カテーテルを尿道から膀胱まで通し、入れたままにする方法です。素材の種類によって2~4週間ごとに入れ替えが必要になります。尿はカテーテルを通って体外の蓄尿袋に溜まる仕組みです。

蓄尿袋には、ズボンの下に隠して足に巻きつけられる小型タイプもあります。このタイプを使用すれば、外見上はカテーテルを挿入していることがわからず、外出も可能です。入浴もカテーテルを入れたまま行えます。

カテーテルの交換や、万が一抜けてしまった際の再挿入は、医師または看護師が行う医療行為です。ご本人やご家族では対応できません。

自己導尿は、排尿のタイミングで都度自分でカテーテルを尿道から膀胱まで挿入し、トイレで尿を排出する方法です。1日に5~6回、排尿の回数に合わせて行います。

バルーンカテーテルとの大きな違いは、排尿時以外はカテーテルが体内にないことです。毎回カテーテルを挿入する手間はかかりますが、普段と変わらない生活を送れるため、生活上の制限はほとんどありません。

自己導尾を行う際には、事前に看護師などから手技の指導を受ける必要があります。正しい方法をしっかりと身につけておくことが大切です。

どちらの排尿管理方法を選ぶかは、ご本人の身体状態や自己管理能力、ご家族の介護力などを医師が総合的に判断します。

ただし、バルーンカテーテルは常に膀胱まで管が入った状態のため、自己導尿に比べて感染や皮膚トラブルを起こしやすく、尿を溜めなくなることで膀胱が硬くなるなどの欠点があります。そのため、可能であれば自己導尿を選択する方が良いと考えられています。

【バルーンカテーテルと自己導尿のメリット・デメリット】

方法 | メリット | デメリット |

バルーンカテーテル (留置カテーテル) | ・常に尿が排出されるため、尿失禁がなくなる ・尿量を正確に測定・管理できる ・おむつ交換や都度の導尿解除が不要になり、介護者の負担が減る | ・尿路感染症や皮膚トラブル、膀胱結石などのトラブルが起こりやすい ・尿を溜めなくなるため、膀胱が硬くなる(萎縮膀胱)ことがある ・カテーテルが体内にあることによる違和感や、生活上の制限が生じることがある |

自己導尿 | ・膀胱に尿を溜めるため、膀胱機能の維持・改善が期待できる ・バルーンカテーテルに比べて感染症のリスクが低い ・排尿時以外はカテーテルが体内になく、生活上の制限がほとんどない | ・自分で手技を習得する必要がある(特に女性は難しい場合がある) ・1日に複数回(5~6回)行う手間がかかる ・外出の際にカテーテルなどの物品を携帯する必要がある ・毎回カテーテルを交換するため、コストがかかる |

カテーテルを留置し続けることで、失禁による皮膚トラブルがなくなります。また、おむつ交換や都度の導尿介助が不要になり、ご家族や介護者の負担が軽減されることも大きな利点です。1日の尿量を正確に測定・管理できるため、医療的な管理が必要な場合にも適しています。

一方で、感染症や結石などのトラブルが起きやすいという欠点があります。カテーテルが常に体内にあることによる違和感や、生活上の制限が生じることもあるでしょう。

以下の表は、起こりやすい主なトラブルをまとめたものです。

【バルーンカテーテルの主なトラブル】

トラブルの種類 | 原因と概要 |

尿路感染症 | カテーテルを伝って細菌が膀胱内に侵入することで起こります。清潔な環境での管理が重要です。 |

カテーテルの詰まり・尿漏れ | 尿の成分や結石、感染による膿などが原因でカテーテルが詰まり、尿が流れなくなることがあります。詰まりによって、カテーテルの脇から尿が漏れることもあります。 |

膀胱結石 | 体がカテーテルを異物とみなし、その周りに尿の成分が付着・固まることで結石ができやすくなります。特に長期間留置している場合に注意が必要です。 |

自己抜去 | ご本人が誤って、あるいは意図的にカテーテルを抜いてしまうことです。尿道を傷つけ、大量に出血する可能性もある危険なトラブルです。 |

膀胱に尿を溜めてから排出するため、膀胱機能の維持・改善が期待できることが最大の利点です。バルーンカテーテルに比べて感染症のリスクも低く、排尿時以外はカテーテルが体内にないため、生活上の制限がほとんどありません。

しかし、自分で正しい手技を習得する必要があり、特に女性の場合は自分からは見えにくいため難しいと感じる方もいます。1日に5~6回行う手間がかかり、外出の際にはカテーテルなどの物品を携帯しなければなりません。毎回カテーテルを交換するため、コストもかかります。

起こりやすいトラブルとしては、カテーテル挿入時に細菌が膀胱に入ることによる「尿路感染症」や、尿道を傷つけてしまう「尿道裂傷」があります。特に男性の場合、尿道裂傷が起こりやすいため注意が必要です。

バルーンカテーテルを使用していても、適切な管理と工夫によって日常生活を送ることができます。ただし、感染症予防やカテーテルのトラブル回避のために、いくつか注意すべき点があります。また、介護施設への入居を検討する場合は、医療体制の充実度が重要な判断基準になります。

バルーンカテーテルを留置した状態でも入浴は可能です。清潔を保つことは感染症予防の観点から重要になります。蓄尿袋には小型でズボンの下に隠せるタイプもあり、外出も問題なく行えます。

外出時には、カテーテルやチューブが何かに引っかかって転倒しないよう注意が必要です。衣服の工夫やルートの整理を心がけましょう。引っかかりによる自己抜去は、尿道を傷つける危険なトラブルにつながります。

水分摂取を適切に行うことも大切です。十分な水分補給により、尿路感染症やカテーテルの詰まりを予防できます。飲水量の調整が必要な場合は、医師に相談してください。

バルーンカテーテルの交換や、万が一抜けてしまった際の再挿入は、医師または看護師しか行えない医療行為です。介護職員では対応できません。

そのため、看護師が24時間常駐している介護施設であれば、緊急時にも迅速に対応でき、安心感が高くなります。医療体制が整っていない施設では、バルーンカテーテル利用者の受け入れを断られる場合もあります。

施設入居を検討する際は、バルーンカテーテル利用者の受け入れ実績を確認しましょう。カテーテルが抜けた場合の具体的な対応フロー、協力医療機関との連携体制などについて、事前に詳しく聞いておくことが重要です。

在宅でバルーンカテーテルを管理する際、ご家族だけでは「カテーテルが抜けたらどうしよう」「感染症が心配」といった不安が尽きないでしょう。

「イチロウ」の訪問看護・介護サービスでは、専門の看護師やヘルパーが定期的に訪問し、バイタル測定や健康状態の管理、医療処置、療養生活の相談など、医学的な管理と精神的な安心の両方を提供します。あらゆるご要望に対してヘルパー手配率96%を実現しており、必要なときに確実なサポートが受けられます。

介護保険サービスと自費サービスを組み合わせることで、より手厚いサポート体制を構築できます。お客様一人ひとりに担当ケアコンシェルジュが付き、ご家庭に最適な介護環境を一緒に作り上げていきます。

排尿障害を抱える高齢者やそのご家族にとって、適切な排尿管理方法を選択することは生活の質を大きく左右します。バルーンカテーテルと自己導尿には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあり、ご本人の身体状態や介護環境、生活スタイルに応じて医師が総合的に判断します。

介護者の負担軽減を優先するか、膀胱機能の維持を重視するか、感染リスクや日常生活の制限をどう考えるかによって、最適な選択肢は変わってきます。また、在宅での管理には専門的なサポートが不可欠であり、訪問看護や介護サービスを活用することで、医学的な安全性と精神的な安心の両方を得られます。

まずはかかりつけ医に相談し、ご家族の状況に最も適した排尿管理方法を見つけることが、安心して暮らせる生活への第一歩となるでしょう。

バルーンカテーテルの使用を検討する際、さまざまな不安を抱える方は少なくありません。 ここでは、実際によく寄せられる質問とその回答をご紹介します。バルーンカテーテルに関する疑問の解消にお役立てください。

痛みや不快感の感じ方は人それぞれです。挿入時に尿道をカテーテルが通過する際や、バルーンを膨らませる際に痛みを感じることがあります。特に男性の方が痛みや違和感を感じやすい傾向にありますが、それほど強い痛みではなく、1~2日で治まることが多いでしょう。 ほとんどの方は、カテーテルを入れた状態でも普通に過ごすことができます。痛みの程度はカテーテルの太さや長さ、尿道の状態によって異なります。もし不快感や痛みを感じたら、細いカテーテルに替えたり、痛み止めを使用したりする対応も可能です。早めに主治医に相談しましょう。

カテーテルが詰まったり抜けたりした場合は、すぐに医師または看護師に連絡してください。カテーテルの再挿入は医療行為であり、ご本人やご家族では対応できません。 詰まりは尿の成分や結石、感染による膿などが原因で起こります。慢性的に詰まる場合は、結石の可能性を確認し、水分摂取量の調整などが必要になることがあります。自己抜去は、尿道を損傷し大量出血につながる危険性があるため、特に注意が必要です。 在宅でバルーンカテーテルを使用している場合は、訪問看護師に連絡できる体制を整えておくと安心です。緊急時の連絡先を事前に確認しておきましょう。

基本的には、バルーンカテーテルを留置していれば尿は蓄尿袋に溜まるため、失禁がなくなります。そのため、おむつは不要になることが多いでしょう。尿失禁による皮膚トラブルや褥瘡への影響もなくなります。 ただし、例外的な状況もあります。カテーテルのサイズが合わない場合や、尿路感染による膿、結石、出血などが原因でカテーテルが詰まると、カテーテルの脇から尿が漏れることがあります。尿漏れは他のトラブルのサインでもあるため、注意深く観察することが大切です。 万が一の尿漏れに備えて、初期段階では念のためおむつやパッドを併用する場合もあります。