フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法

介護にまつわるお役立ちコラム

親の通院に付き添うことは、仕事や家庭と両立する子世代にとって大きな負担となりがちです。本記事では「親の通院 付き添いに疲れる」と感じる背景を整理し、介護保険や自費サービスなどを活用した負担軽減の方法を紹介します。働き盛りの40~60代で親の付き添いに悩む方が、安心して両立できる実践策を得られる内容です。

親の通院に付き添うことは、想像以上に大きな負担となります。仕事を調整して時間を確保し、交通費をかけて病院へ向かい、長い待ち時間の間は親のそばを離れられません。さらに、親の体調への気遣いや将来への不安も重なり、「また付き添いか」と憂鬱な気持ちになってしまう方も少なくないでしょう。

こうした負担は、時間的・経済的・精神的な3つの側面から子世代にのしかかります。以下では、それぞれの負担について具体的に見ていきましょう。

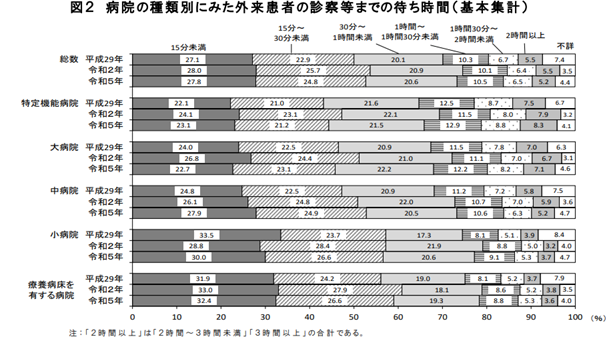

病院での待ち時間は、付き添う側にとって大きな負担です。厚生労働省の受療行動調査によると、診察までの待ち時間が15分未満なのは約3割にとどまり、1時間以上待つケースも約2割あります。予約をしていても、前の患者の診察が長引いたり、採血などの検査が必要になったりすると、予定通りには進みません。

複数の診療科を受診する場合は、さらに時間がかかります。いつ呼ばれるかわからない状況で親のそばを離れられず、一日がかりになることも珍しくありません。

出典:厚生労働省|受療行動調査

こうした通院のために仕事を休む必要があり、上司や同僚への相談が精神的な負担となります。休む回数が増えると、キャリアへの影響や職場での印象悪化を心配する声も少なくありません。

遠方に住んでいる場合、付き添いのたびに発生する交通費が家計を圧迫します。電車やバスを利用すれば往復の運賃がかかり、場合によっては宿泊費も必要です。

自家用車で通院する場合でも、ガソリン代や駐車料金、高速道路を利用すれば高速料金が発生します。月に何度も通院が必要な場合、これらの費用は決して小さくありません。

さらに、仕事を休むことで有給休暇を使い切ったり、収入が減少したりする可能性もあります。帰宅が遅くなれば、夕飯を作る時間がなくお惣菜を購入したり外食したりする機会も増えるでしょう。こうした間接的な出費の積み重ねが、家計にじわじわと影響を及ぼしていきます。

付き添い中は、親が転倒しないか、体調が急変しないかと常に気を配る必要があります。医師の説明を親が正しく理解できているか、前回より病状が悪化していないかといった心配も尽きません。

高齢の親の場合、病気が突然完治することはほぼないため、体調への気遣いはずっと続きます。今後の病状はどうなるのか、いつまで通院が必要なのかという不安を抱えながらの付き添いは、精神的に疲弊しやすい状況です。

特に、一人で介護の責任を抱え込んでしまい、他の家族に頼れない場合は、不安や心配で心が休まらなくなります。こうした精神的な負担が積み重なることで、「また付き添いか」という気持ちにつながっていくのです。

すべての高齢者が通院に付き添いを必要とするわけではありません。しかし、加齢に伴う身体機能の低下や認知・理解力の変化により、一人での通院が難しくなる場合があります。転倒のリスクが高まったり、医師の説明を正しく理解できなくなったりすると、安全面や治療の継続性の観点から家族の同行が求められます。

場合によっては、医師から直接「次回は家族と一緒に来てください」と指示されることもあるでしょう。では、具体的にどのような状況で付き添いが必要になるのでしょうか。

高齢になると筋力や身体機能が低下し、一人での移動に転倒のリスクが伴います。階段の上り下りや段差のある場所での移動は、特に危険性が高まるでしょう。

公共交通機関を利用する場合、乗り換えの際の移動や長時間の待ち時間が大きな負担となります。電車やバスの揺れでバランスを崩したり、混雑した車内で立ち続けたりすることも、高齢者には困難です。

また、視力や反射神経の低下により、車の運転が危険になるケースもあります。すでに運転免許を返納している場合や、家族が運転を止めた場合は、移動手段が限られてしまいます。こうした状況では、安全な通院のために家族の付き添いが必要になるのです。

聴力や認知機能の低下により、医師からの病状説明を本人が正しく理解できないことがあります。また、病気を受け入れたくない気持ちから、重大な説明を軽く受け止めてしまう場合もあるでしょう。

複数の病気を抱えると、服用する薬の種類が増えていきます。食前・食後、1日1回・3回など用法・用量が異なるため、混乱して飲み忘れや飲み間違いのリスクが高まります。

さらに、医療スタッフが忙しそうにしていると気を遣い、理解できていなくても「わかりました」と返答してしまう方もいます。薬を正しく服用できないと体調悪化につながるため、家族が同席して説明内容を確認することが重要です。

通院付き添いの負担を一人で抱え込む必要はありません。介護保険などの公的サービスから自費の民間サービス、さらには医療体制の見直しまで、負担を軽減する方法は複数あります。それぞれの方法には特徴があり、費用や利用条件、対応できる範囲も異なります。

たとえば、介護保険サービスは費用負担が軽い一方で利用に制限があり、自費サービスは柔軟に利用できる反面コストがかかります。ご自身の状況や親の状態、経済的な余裕などを考慮しながら、最適な組み合わせを見つけることが大切です。

以下では、具体的な6つの方法について見ていきましょう。

要介護1以上の認定を受けている方は、訪問介護の「通院等乗降介助」を利用できます。このサービスでは、ヘルパーが自宅での準備や車両への乗降介助、病院での受付手続き、移動のサポートなどを担当します。

ケアマネジャーが必要と判断した場合に利用でき、自宅から病院までの往復をしっかりサポートしてもらえるため、家族の負担を軽減できるでしょう。

ただし、院内での待ち時間の付き添いは対象外となります。また、利用できる時間にも制限があるため、短時間で終わる通院に適しています。詳しい条件や利用方法については、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。

介護タクシーや福祉タクシーは、高齢者や体が不自由な方の通院に特化した移動サービスです。車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両が用意されており、移動そのものの負担を軽減できます。

運転手による乗降介助も受けられるため、付き添う家族の身体的な負担も軽くなるでしょう。自宅から病院まで、安全に移動できる点が大きなメリットです。

利用するには、事前に福祉事務所などへ申し込みが必要です。予約制となっているため、通院の日程が決まったら早めに連絡しましょう。料金体系はサービスによって異なるため、利用前に確認しておくことをおすすめします。

お住まいの自治体によっては、高齢者向けに無料または安価な送迎サービスや移動支援をおこなっている場合があります。たとえば、社会福祉協議会が主体となって実施している移動サービスでは、ワゴン車などで自宅前から医療機関まで送迎してもらえます。

また、地域によってはボランティアによる病院付き添いサービスを提供しているところもあるでしょう。こうした地域独自の取り組みは、費用負担を抑えながら支援を受けられる貴重な選択肢です。まずは、お住まいの地域の社会福祉協議会や市町村の高齢者窓口に問い合わせて、利用できるサービスがあるか確認してみましょう。

介護保険では対応できない部分を補えるのが、自費のヘルパーサービスです。院内での待ち時間の付き添いや、通院のついでに買い物を済ませたいといった柔軟な要望にも対応してもらえます。

介護資格をもつスタッフが、通院付き添いだけでなく買い物代行や夜間の見守りなど、幅広いニーズに応じたサポートを提供します。介護保険のような制約がないため、利用者の状況に合わせた自由度の高いサービスを受けられるでしょう。

費用は全額自己負担となりますが、その分、時間帯や内容の制限が少ないことがメリットです。必要なサポートを明確にしたうえで、事業者に相談してみましょう。

イチロウは、介護保険外の自費訪問介護サービスとして、公的保険では対応できない柔軟なサポートを提供しています。「通院・外出の付き添い」では、病院への行き帰りの介助はもちろん、診察内容の聞き取りや薬の受け取りまでご依頼いただけます。

「ヘルパー手配率96%」という高い実績が大きな特徴です。当日の急な依頼にも対応可能なため、突然の体調変化や予定変更にも頼りになる選択肢となるでしょう。

介護も家事もまとめて依頼でき、一流の介護士によるサポートを受けられます。仕事との両立が難しいときや、急な通院が必要になったときに活用してみてはいかがでしょうか。

通院自体が困難になってきた場合は、訪問診療への切り替えを検討しましょう。訪問診療とは、医師や看護師、薬剤師などがチームで自宅を訪問し、診察や薬の処方をおこなうサービスです。

住み慣れた自宅で診察を受けられるため、親本人の負担が軽くなるだけでなく、家族の付き添い負担も軽減されます。通院のための時間調整や移動の手配が不要になる点は、大きなメリットといえるでしょう。

訪問診療を利用するには、かかりつけ医やケアマネジャー、医療機関のソーシャルワーカーに相談します。医師が必要性を認めた場合に利用できるため、まずは現在の主治医に相談してみましょう。

付き添いの負担を一人で抱え込まず、兄弟姉妹など他の家族と協力体制を築くことが重要です。通院の付き添いを当番制にすれば、一人あたりの負担を軽減できます。

たとえば、交通費の負担について話し合ったり、付き添いの頻度を家族で分担したりするなど、具体的な協力方法を決めておきましょう。複数の家族が親の体調を把握しておくことで、病状悪化時にも協力してサポートできます。

遠方に住んでいて直接の付き添いが難しい家族には、介護サービスの情報収集や各種手続きを担当してもらうなど、それぞれの状況に応じた役割分担を考えることをおすすめします。

通院の付き添いが必要になってから慌てて対応するのではなく、親が元気なうちから準備を進めておくことが大切です。突然付き添いが必要になった場合、どのサービスを利用すればよいのか、費用はどのくらいかかるのかといった情報がなければ、適切な判断ができません。

また、家族間で親の健康状態や将来の介護について話し合う機会がないと、いざという時に誰が何を担当するのかで混乱が生じる可能性があります。事前の情報収集と家族間のコミュニケーションが、スムーズなサポート体制への移行を可能にします。以下では、具体的な備えについて見ていきましょう。

電話やビデオ通話などを活用し、定期的に親と連絡を取ることで、健康状態の変化を早期に察知できます。体調の変化や不安な点があれば、すぐに対応できる体制を整えておきましょう。定期的な連絡は、親との関係性を維持するためにも重要です。

親の体調や不安に思っていることを家族間で共有し、万が一付き添いが必要になったときにどう対応するか話し合っておくことが大切です。誰が付き添いを担当するのか、費用はどう分担するのかなど、具体的に決めておけば慌てずに済みます。

また、緊急時の連絡先やかかりつけ医の情報を家族全員が把握しておきましょう。事前に対応方法を決めておくことで、いざという時に落ち着いて行動できます。

親が住んでいる地域で利用できる介護保険サービスや支援制度について、事前に調べておくことをおすすめします。訪問診療をおこなっている病院や移送サービスなど、地域の情報を把握しておけば、必要になったときにスムーズに利用できるでしょう。

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。介護保険の申請方法やどのようなサービスが受けられるかなど、専門家に相談できます。早めに相談しておくことで、いざという時の選択肢が広がります。

また、介護保険以外の自費サービスについてもリサーチしておきましょう。通院サポートや家事代行サービスなどの情報を集めておけば、より柔軟な対応が可能になります。

親の通院付き添いに疲れを感じるのは、時間的・経済的・精神的な負担が重なるためです。待ち時間の長さや仕事の調整、交通費などの出費に加え、親の体調への気遣いや将来への不安が、子世代の心身を消耗させていきます。

しかし、付き添いの負担を一人で抱え込む必要はありません。介護保険の通院介助や介護タクシー、自治体のサービス、自費ヘルパーなど、活用できる選択肢は複数あります。また、訪問診療への切り替えや家族間での役割分担も有効な方法です。

重要なのは、親が元気なうちから家族で健康状態を共有し、利用できるサービスについて情報収集しておくことです。事前の準備により、いざという時に慌てず適切な支援を選択できます。仕事と介護を両立させるためには、公的サービスと民間サービスを組み合わせながら、自分に合った方法を見つけることが大切です。

ここまで、通院付き添いの負担や対処法について解説してきました。しかし、実際にサービスを利用する際には、細かな疑問点が出てくるものです。 たとえば、家族以外に付き添いを頼めるのか、介護保険のサービスはどこまでカバーされるのか、仕事との両立はどうすればよいのかなど、具体的な状況に応じた疑問を持つ方も多いでしょう。以下では、特に読者の方から多く寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。

はい、これまで述べたように家族以外の人が高齢のご家族の通院に付き添うことは可能です。介護保険の通院介助サービスや自費のヘルパーサービス、地域のボランティアなど、さまざまな選択肢があります。 ただし介護保険サービスは自宅から病院までの移動や受付手続きをサポートしてもらえますが、院内での待ち時間は対象外です。一方、自費サービスを利用すれば、院内の付き添いや診察内容の聞き取りまで依頼できます。 地域によってはボランティアによる付き添いサービスを提供している場合もあるでしょう。お住まいの社会福祉協議会や市町村の高齢者窓口に相談し、利用できるサービスを確認してみることをおすすめします。

いいえ、介護保険の通院介助では、院内での待ち時間の付き添いは対象外となります。 介護保険でカバーされるのは、自宅での準備、車両への乗降介助、往復の移動、院内での受付手続きや移動の介助までです。診察の順番を待つ間や、検査の待ち時間中の付き添いは含まれません。また、利用できる時間にも制限があるため、短時間で終わる通院に適しています。 院内での待ち時間も含めてサポートが必要な場合は、自費のヘルパーサービスを利用することで対応できます。介護保険サービスと自費サービスを組み合わせることで、通院全体をカバーすることが可能です。

はい、いくつかの方法があります。介護保険の通院介助サービスや介護タクシー、自費のヘルパーサービスなどを利用すれば、ご自身が付き添わなくても親の通院をサポートできます。 特に、生活支援サービスを事前に予約しておけば、仕事の調整が不要になります。プロのスタッフが通院の付き添いから診察内容の確認、薬の受け取りまで対応してくれるため、仕事を休む必要がありません。 また、訪問診療に切り替えることで、通院そのものが不要になる場合もあるでしょう。かかりつけ医に相談し、親の状態に合わせた最適な方法を検討してみることをおすすめします。