フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法

介護にまつわるお役立ちコラム

親との旅行を計画するとき、「介護が必要だから無理では」「認知症の症状が出たらどうしよう」と不安を感じる方は少なくありません。この記事では、高齢の親との旅行で直面しやすい課題と解決策をわかりやすく解説し、準備やサポートサービスの活用法まで紹介します。親孝行旅行を安心して楽しみたい家族に役立つ内容です。

高齢の親や介護が必要な家族との旅行を計画する際、体力面での心配や突発的なトラブルへの不安から、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

しかし旅行することで幸福度が高まり、認知症予防への効果も期待できるという研究結果も出ています。あらかじめ起こりうるトラブルを把握して適切な準備をおこなえば、高齢の親や介護が必要な家族との旅行は十分に実現可能です。

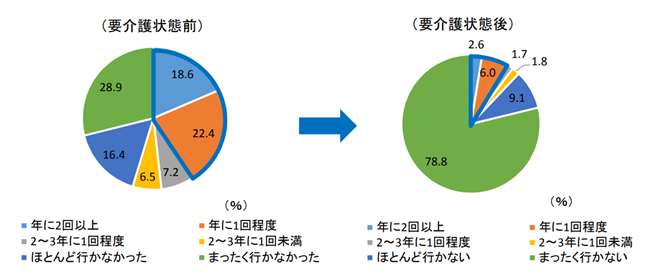

国土交通省の調査によると、日本人が国内で宿泊旅行する年間の平均回数は1.26回ですが、70代以上では年間1回にまで減少します。さらに、要介護状態になる前後で年に1回以上の国内宿泊旅行をしていた方の割合が約4割から1割未満に減少しており、要介護状態が旅行へのハードルを高めていることがわかります。

出典:国土交通省|車いす、足腰が不安なシニア層の国内宿泊旅行拡大に関する調査研究

旅行回数が減少する理由として、加齢とともに体力が衰え、健康状態が悪化することが挙げられます。

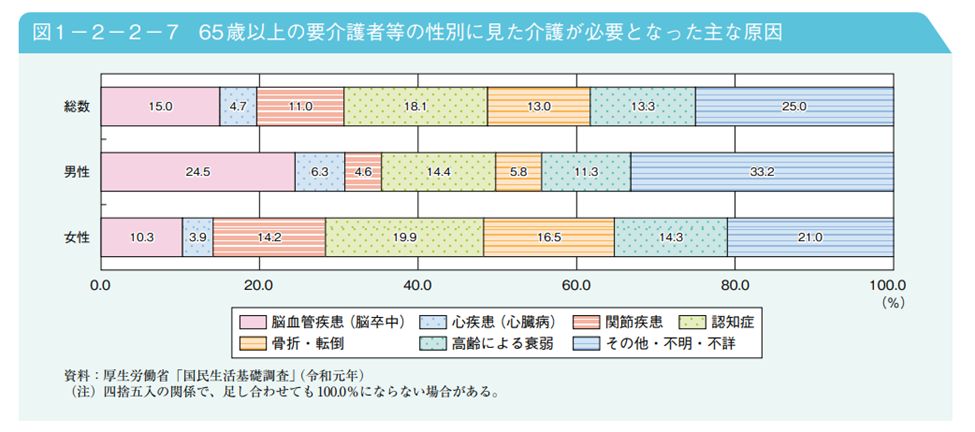

また介護が必要になる原因は高齢による衰弱だけでなく、脳血管疾患や骨折・転倒など突然起こりうるものが多いことも、旅行への不安を高める要因となっています。

一方で、健康寿命と平均寿命には男性で約9年、女性で約12年の差があり、多くの高齢者にとって介護と隣り合わせの期間が存在します。このような現状を理解した上で、適切な準備をおこなうことが大切です。

認知症の方は見当識障害(時間や場所、人や物などを認識する能力が低下すること)や記憶障害により、慣れ親しんだ場所ではできていたことも旅行先ではできなくなることがあります。たとえば、温泉から出たときに自分のカゴがわからず混乱したり、自分の宿泊部屋がわからなくなったりしてしまうことが考えられます。

また、旅行先やスケジュールを事前に伝えていても、自分がどこにいるかわからなくなり、徘徊してしまうおそれがあります。トイレに行ったきり戻ってこなくなったり、ほかの家族の就寝時に部屋を出て行方不明になったりする事態も想定されます。

さらに、慣れない環境下で不安や緊張を感じやすく、その疲れから体調が悪化することも考えられます。いつも飲んでいる薬を飲み忘れたり、持ってくるのを忘れたりすることもあるため、同行者が注意深く見守る必要があるでしょう。

介護が必要な親との旅行を成功させるためには、入念な事前準備が欠かせません。突発的なトラブルや体調の変化に対応できるよう、医療面での確認から移動手段、宿泊施設の選定、持ち物の準備まで、計画的に進めることが重要です。

ここからは、かかりつけ医への相談、ゆとりのあるスケジュール作り、バリアフリー設備の確認、認知症の特性を踏まえた環境調整という4つのステップに分けて、具体的な準備方法を解説します。

これらの準備をしっかりとおこなうことで、家族の身体的・精神的な負担を軽減し、安心して旅行を楽しめるようになります。起こりうるトラブルを想定した対策を立て、親との大切な思い出作りを実現しましょう。

旅行前には親の健康状態を確認しておきましょう。特に遠距離介護中の方は親の体調が把握しにくいため、少しでも不安があればかかりつけ医に相談しておくことが大切です。

毎日飲んでいる薬がある場合は、不足しないように予備を準備しておきます。健康保険証やマイナンバーカード、お薬手帳も必ず携帯しましょう。持病がわかるメモなどを1つのポーチにまとめておくと、緊急時にスムーズに対応できます。

また、万が一に備えて旅行先で受診可能な医療機関を調べておくことをおすすめします。診察時間や休診日、深夜・早朝の救急対応の有無なども忘れずにチェックしてください。かかりつけ医から旅行の許可をもらっていても、慣れない環境では体調が変化することもあるため、事前の準備が安心につながります。

介護が必要な親との旅行では、ゆとりのあるスケジュールを組むことがポイントです。車いすや手押し車を使っての移動には時間を要するため、こまめな休憩や突発的なトラブル対応などが発生することを加味し、移動や観光の時間はなるべく余裕を持って計画しましょう。

長時間の移動や車の乗り降りを繰り返す場合、知らず知らずのうちに疲労がたまることも考えられます。行き先の優先順位を決め、柔軟にスケジュール変更ができるとなお良いでしょう。訪問予定地の休憩所やトイレの場所を下調べしておくと安心です。特に車いすや歩行補助具を利用している場合は、多目的トイレの有無も重要になります。

食事をとる店も前もって予約をおこない、車いすで入店可能かどうか、食事に対して特定の制限がある場合は対応可能か確認をしておくと安心です。

公共交通機関を利用する際、事前に要介護者の状態を伝えることで、乗降のサポートを依頼できます。

新幹線には車いすから移動して座席に座る「車いす対応座席」と、車いすに座ったまま利用できる「車いすスペース」を設置している列車があります。飛行機では、乗降のしやすい座席の希望をリクエストすることができます。混雑状況によっては利用できないこともあるため、事前に確認、予約を済ませておくと安心です。

また宿泊施設や利用したい場所のバリアフリー情報を把握しておくことは重要です。貸し出し用の車いすの有無、スロープやエレベーターの設置などホームページをチェックしておきましょう。

観光庁では「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を設けており、認定された施設は認定マークを使用できます。旅行の計画を立てる際の参考にしてみてください。

周りの環境が急激に変わると、認知症の方は混乱を起こしやすくなります。混乱のリスクを抑えるためには、旅行中もできるだけ慣れ親しんだ環境を再現することが重要です。いつも利用している車での移動や、ホテルの部屋にいつもと同じアイテムを用意するなどの工夫が有効です。

旅行先や行程についても、あらかじめ共有しておきましょう。ただし、認知症の方は一度説明しても忘れてしまう場合があるため、移動するたびに次の行き先を丁寧に説明するとよいでしょう。

旅行先では、見当識障害や記憶障害による混乱に加えて、行方不明になる事態にも備える必要があります。目を離さないことが大切ですが、お風呂やトイレ、ホテルのチェックイン時など、ふと目を離した瞬間にいなくなってしまうことも考えられます。GPS機能付きの見守り端末や、自治体が提供する認知症高齢者見守りサービス(GPSを活用した位置情報サービス)の利用を検討するとよいでしょう。また、衣服やバッグに連絡先を記したタグをつけておくことも有効です。認知症の家族について、あらかじめ宿泊先に伝えておくのも一つの手段です。

準備を重ねても、家族だけでの旅行に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。介護が必要な親との旅行では、移動や食事、トイレ、入浴などのサポートに気を配る必要があり、同行者の負担が大きくなることも考えられます。

そのような場合は、無理をせず介護のプロが提供するサービスを利用することも有効な選択肢です。介護と旅行両方の知識を備えた専門家に依頼すれば、旅行中の不安や家族の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐことが期待できます。

ここからは、トラベルヘルパーの同行サービス、介護タクシー、訪問介護サービスという3つのサポートサービスを紹介します。これらのサービスは原則として介護保険適用外となるため、利用料金やサービス内容をしっかり確認して、それぞれの家族に合ったサービスを選ぶことが大切です。

トラベルヘルパーや旅行介助士は、介護と旅行両方の知識を備えた専門家です。介護・旅行のプロに依頼すれば、旅行前から旅行後にかけて一貫したサポートを受けられます。

認知症の家族との旅行では、それぞれの希望や体調、症状に合わせたプラン作りがポイントです。計画段階からトラベルヘルパーや旅行介助士に相談することで、認知症の方はもちろん、同行者にとっても負担の少ない旅行を実現できるでしょう。

旅行中には移動や食事、トイレ、入浴などのサポートを任せることも可能です。認知症の方が見当識障害や記憶障害を起こしてもすぐに気付けるため、トラブル防止につながる可能性が高いでしょう。

利用料金は要介護レベルや介助内容によっても異なりますが、1日(8時間)で3万~5万円が相場です。

介護タクシーは、介護・介助が必要な方でも旅行先での移動に利用できるタクシーです。出発地から目的地までドア・ツー・ドアで移動ができるため、公共交通機関の乗り継ぎを気にする必要がありません。

介護タクシーのドライバーは介護関連の資格を有しており、旅行先でのサポートをお願いすることも可能です。車いすのまま乗車できる車両や、一部のタクシー業者ではリクライニングシートやストレッチャーを用意できる場合があるため、必要に応じて検討しましょう。

利用料金には、運賃に加えて、介助料金や車いすなどのレンタル料金が含まれることがあります。料金体系は会社ごとに異なりますが、1日貸切で3万~5万円程度が相場です。

「イチロウ」は、介護保険では対応できない介護・生活支援を提供する訪問介護サービスです。通院や外出の付き添いにも対応しており、旅行中のサポートにも利用できます。

サービス内容は幅広く、通院の行き帰りの介助、お散歩、診察内容の聞き取り、イベントへの出席、薬の受け取り、買い物など、さまざまな外出支援に対応しています。介護の資格や経験を持った専門職によるサポートが受けられるため、安心して任せることができるでしょう。

最低利用時間は2時間からとなっており、必要な時間だけプロのヘルパーを依頼できます。当日のご依頼も受け付けているため、急な旅行のご予定にも柔軟に対応可能です。認知症の方へのご対応も症状の度合いにかかわらず可能となっています。

高齢の親との旅行は、要介護状態や認知症があっても、入念な準備とサポートサービスの活用により実現可能です。旅行を成功させるには、かかりつけ医への相談、ゆとりのあるスケジュール作り、バリアフリー設備の確認、認知症の特性を踏まえた環境調整という4つのステップでの準備が重要です。

家族だけでの対応に不安がある場合は、トラベルヘルパーや介護タクシー、訪問介護サービスなどの専門家の力を借りることで、家族の負担を軽減しながら安心して旅行を楽しめます。適切な準備とサポートがあれば、親との旅行は大切な思い出作りの機会となり、心身にプラスの影響をもたらします。無理をせず、利用できるサービスを活用しながら、家族みんなで楽しい旅行を実現しましょう。

ここまで、介護が必要な親との旅行を実現するための準備方法やサポートサービスについて解説してきました。実際に旅行を計画する際には、まだ疑問に感じる点や不安に思うことがあるかもしれません。 この章では、多くの方が気になる質問についてQ&A形式でわかりやすくお答えします。介護認定の有無による旅行サポートサービスの利用可否、旅行の認知症予防効果、費用面での支援制度など、具体的な疑問を解消していきましょう。 これらの回答を参考に、安心して親との旅行計画を進めていただければ幸いです。

はい、介護認定を受けていなくても旅行サポートサービスは利用できます。 トラベルヘルパーや介護タクシー、イチロウなどの訪問介護サービスは、介護保険適用外の自費サービスです。そのため、要介護や要支援の認定を受ける前の方でも利用することができます。介護度にかかわらず、原則どなたでもご利用可能です。 足腰に不安がある方や、家族だけでの旅行に心配がある方は、介護認定の有無にかかわらず、これらのサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。サービス内容や料金については各事業者によって異なるため、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。

冒頭でも述べたように、旅行が認知症予防に良い影響を与える可能性があることは研究でも示されています。 2021年に発表されたクラブツーリズム株式会社と東北大学との共同研究では、一定の条件下の旅行を通じて認知刺激を受けることで知的好奇心が満たされ、結果的に幸福度が高まるメカニズムが解明されました。幸福度の向上には、認知症リスクの低減効果があるとされています。 旅行前から旅行後にいたるまで、認知症の方はいつもと違う新鮮な刺激を受けられます。たとえ記憶障害があっても、美しい景色やおいしい食事、そして何より家族と過ごす充実した時間は心に残り続けるでしょう。旅行は思い出作りの機会になると同時に、認知症の方の心身にプラスの影響を与えることが期待できます。

旅行サポートサービスの費用は、原則として介護保険の適用外です。トラベルヘルパーや介護タクシー、介護付き旅行サービスなどは全額自己負担となります。ただし、介護保険のサービスと併用してご利用いただくことは可能です。 医療費控除についても、旅行を目的とした付き添いサービスは基本的に対象外となります。医療費控除が適用されるのは、通院や入院に直接必要な付き添い費用などに限られるためです。 利用料金はサービスによって異なるため、事前に内容や料金を確認し、ご家族の予算に合ったサービスを選ぶことが大切です。