フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法

介護にまつわるお役立ちコラム

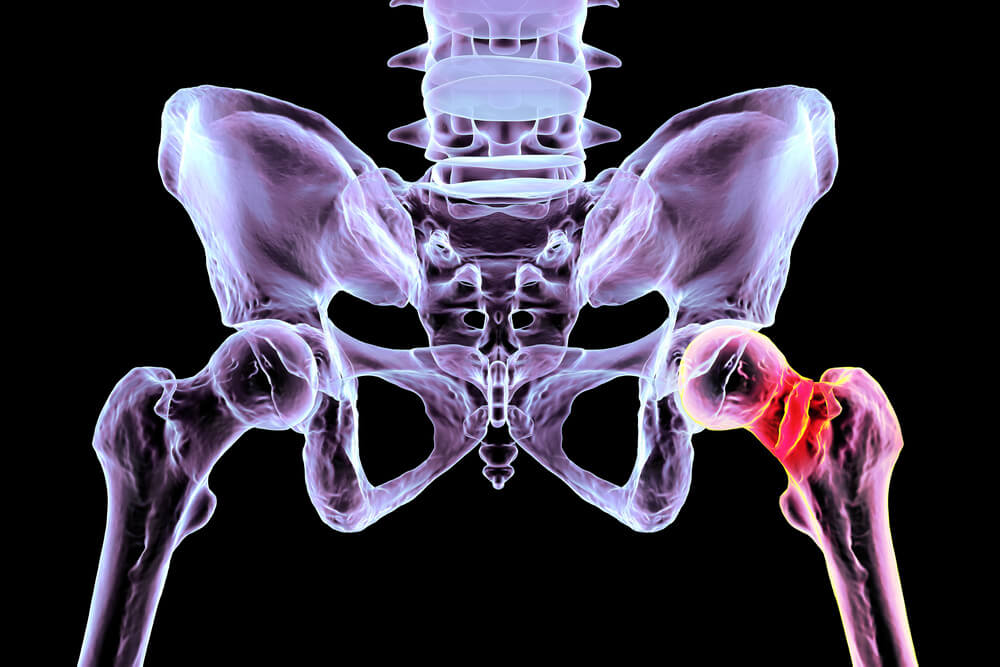

大腿骨頚部骨折は、特に高齢者に多く見られる深刻な骨折の一つです。わずかな転倒がきっかけとなり、立てない・歩けないといった状態に陥ることも少なくありません。この骨折は治療や回復に長い時間がかかるだけでなく、寝たきりや認知症のリスクを高める原因にもなるため、早期発見と適切な対応が重要です。

本記事では、大腿骨頚部骨折の定義や解剖学的な特徴、起こる原因や症状、診断方法から、治療法(手術・保存療法)とリハビリの進め方、さらには予防に役立つ生活改善や転倒対策までを詳しく解説します。骨粗鬆症や高齢化社会を背景に、誰にとっても身近な問題となりうる大腿骨頚部骨折。正しい知識を身につけ、万が一に備えるために、ぜひ本記事を参考にしてください。

大腿骨頚部骨折は、太ももの骨である大腿骨の脚の付け根に近い部分で発生する骨折です。高齢者に多く見られるこの骨折は、関節包という関節を包んでいる袋状の膜を境界として内側骨折と外側骨折に大きく分類され、それぞれ異なる特徴と治療方針を持ちます。

医学用語として「頚部」と「頸部」の両方が使用される背景には、漢字の使い分けの歴史的変遷があります。どちらも大腿骨の同じ部位を指しており、意味に違いはありません。医学文献や診療現場では両方の表記が混在していますが、本記事では「頚部」で統一して表記いたします。

参考:公益社団法人 日本整形外科学会|症状・病気をしらべる(大腿骨頚部骨折)

関節包を基準として分類される内側骨折と外側骨折は、血流状態や症状の程度において大きく異なります。

| 項目 | 内側骨折(関節包内) | 外側骨折(関節包外) |

| 発生部位 | 関節包より内側 | 関節包の外側 |

| 血流状態 | 血流が乏しい | 血流がよい |

| 骨癒合 | 困難 | しやすい |

| 出血量 | 少ない | 多い |

| 症状の程度 | 比較的軽度 | 激しい |

| 全身への影響 | 少ない | 大きい |

| 発生原因 | 軽い外力でも発生 | 明らかな転倒・転落 |

| 合併症リスク | 骨頭壊死、偽関節 | 貧血、危険な状態 |

| 治療方針 | 慎重な手術選択 | 早期適切な処置 |

内側骨折は血流が悪く骨癒合が困難ですが、関節内のため周りにスペースがなく内出血は少ない特徴があります。

一方、外側骨折は骨癒合しやすいものの、受傷時の外力が大きく内出血も多いため全身状態に影響が出やすくなります。

大腿骨頚部骨折は、主に骨粗鬆症による骨の脆弱化と転倒という二つの要因が重なることで発生します。高齢者では軽微な外力でも骨折が起こりやすく、年間約10万人が受傷している深刻な社会問題となっています。

発症メカニズムは年齢層によって異なり、高齢者と若年者では原因となる外力の程度や予後に大きな差があります。

骨粗鬆症により骨がもろくなることが高齢者の大腿骨頚部骨折の主要な原因です。特に女性では更年期以後、カルシウム量が減少するため年率で1%ずつ骨密度が低下します。

骨の強度が著しく低下した状態では、つまずく、ベッドから落ちるなど軽い衝撃でも骨折を引き起こす危険性があります。重度の骨粗鬆症の場合、骨折が先に起きてから転倒している可能性も指摘されています。

大腿骨頚部骨折の約60%は転倒により発生しており、転倒時の外力集中が主要なメカニズムとなります。大腿骨は股関節からすぐのところで曲がっており、人間はその曲がった大腿骨で体を支えていますが、曲がったところは転倒や転落の時に外力が集中しやすく骨折しやすい構造です。

内側骨折では脚を捻る程度の軽い力で発生する一方、外側骨折では明らかな転倒・転落が原因となります。

参考:厚生労働省|厚生労働科学研究成果データベース(大腿骨頚部骨折の発生頻度および受傷状況に関する全国調査(総括研究報告書))

若年者では交通事故や転落事故など、外部から大きな力が加わることで大腿骨頚部骨折が発生します。高齢者の場合はつまずく、ベッドから落ちるなど若い人では起こりえないような軽い力で骨折が生じるのに対し、若年者では相当な外力が必要となります。これは若年者では骨粗鬆症が少なく骨密度が保たれているためで、明らかに異なる発症メカニズムを持っています。

大腿骨頚部骨折の診断には、特徴的な症状の把握と適切な画像検査が不可欠です。立てない・歩けないという機能障害と股関節部の痛みが主要な症状となり、レントゲン検査を中心とした段階的な画像診断により確定診断に至ります。

高齢者では認知症により症状の訴えが不明確な場合もあるため、家族や周囲の人による状況把握と医師への的確な情報提供が重要となります。

大腿骨頚部骨折では骨折直後から立つことや歩くことができなくなる機能障害が主要な症状として現れます。股関節部(脚の付け根)に激しい痛みが生じ、ほとんどの場合で歩行が不可能となります。

しかし、特に原因が思い当たらず、いつの間にか骨折していたという症例も3~5%見られるため、急激な症状だけでなく徐々に現れる機能低下にも注意が必要です。

股関節部の痛みと腫れが典型的な症状の特徴ですが、外側骨折では内側骨折より症状が激しく現れます。外側骨折の場合、骨折部からの出血量が多いため腫れも顕著となり、早期に適切な処置を行わないと貧血が進行する危険性があります。

また、脚の付け根ではなく膝に痛みを感じることもあり、膝の疾患と誤診されやすい点にも注意が必要です。

診断では最初に痛みのある部分を確認してレントゲン検査を実施し、骨折の型や骨のずれの程度を確認します。ただし、亀裂骨折(いわゆる"ひび")の場合はレントゲンでは判別が困難なため、MRI検査が有効となります。

MRI検査は骨折線だけでなく骨内出血も鮮明に描出でき、不全骨折の診断にも優れています。診断が困難な場合は段階的にCT検査やMRI検査を追加して確定診断を行います。

大腿骨頚部骨折は単なる骨の損傷にとどまらず、患者の生活全般に深刻な影響を与える重大な外傷です。長期間の安静により生じる合併症や、骨折部の治癒不全による機能障害、さらには活動性低下に伴う認知機能への悪影響など、多方面にわたる問題を引き起こします。

これらの影響を理解し、適切な対策を講じることが患者の予後改善において重要となります。

大腿骨頚部骨折により長期臥床状態となることで、以下のような重篤な合併症が発生する危険性が高まります。

さらに体を動かさない期間が続くと関節拘縮や筋力低下が生じるため、たとえ骨が治ったとしても歩行能力を失ってしまう場合があります。

治療には手術が一般的ですが、回復に時間を要することから筋力低下により寝たきり状態になるリスクが非常に高くなります。

内側骨折では血流障害により骨頭壊死という深刻な合併症が発生する可能性があります。大腿骨頚部には骨をくっつける重要な外骨膜がないため、骨がうまくくっつかず偽関節という骨折が治癒しない状態になってしまうことがあります。

また、骨折により動脈が傷つけられて血液循環が阻害されると骨頭が壊死し、骨頭がつぶれてしまうなどの長期的な機能障害を引き起こします。

骨折により思うように動けなくなると身の回りのことを周囲に任せがちとなり、活動量が減少して生活への意欲も次第に低下していきます。

外出する機会がなくなり誰かと交流する場面が減ると、脳への刺激が少なくなって認知症を発症することも考えられます。このように大腿骨頚部骨折は身体機能だけでなく、認知機能にも深刻な影響を与える可能性があるのです。

大腿骨頚部骨折の治療は、患者の年齢、骨折のタイプ、全身状態を総合的に判断して選択されます。手術療法では骨接合術と人工骨頭置換術があり、それぞれ異なる適応基準を持ちます。

保存療法が適応となる場合もありますが、いずれの治療法を選択した場合でも、段階的なリハビリテーションプログラムにより機能回復を目指します。回復期間は個人差がありますが、一般的に3~6ヶ月程度を要します。

骨折のタイプと患者の状態により、適切な手術方法が選択されます。

| 手術方法 | 適応となる条件 | 特徴 |

| 骨接合術 (CHS・PFN) | 骨のずれが少ない場合 | 身体への負担が少ないが合併症リスクあり |

| 人工骨頭置換術 | 骨のずれが大きい場合 | 手術負担は大きいが合併症を回避可能 |

骨接合術は比較的身体への負担が少ないものの、偽関節や骨頭壊死などの合併症が起こる可能性があります。内側骨折で骨のずれが大きい場合は人工骨頭置換術が選択され、合併症リスクを避けることができます。

保存療法は主に2つの状況で選択されます。内側骨折で骨のずれがほとんどなく、比較的若い人の場合は骨がつく可能性が高く、数ヶ月間の安静でも大きな問題が起きにくいため適応となります。

また、全身状態が悪く手術や麻酔による危険性が寝たきりでいる危険性より高いと判断される場合にも選択されます。内側骨折では基本的に骨がくっつかないため体重をかけての歩行は困難ですが、車椅子での生活は可能です。

手術翌日から、段階的に以下のようなリハビリプログラムが開始されます。

治癒時間は身体能力や骨折の程度により異なりますが、一般的に3~6ヶ月程度を要します。人工骨頭置換術後は深くしゃがむ、股関節を大きく捻る動作で脱臼の恐れがあるため、適切な動作指導が重要となります。

大腿骨頚部骨折の予防には、折れにくい骨を作る骨粗鬆症対策と転倒しにくい環境を整えることが重要です。食事による栄養摂取と適度な運動により骨密度を維持し、住環境の改善や介護用品の活用により転倒リスクを軽減することで、効果的な予防が可能となります。

特に高齢者では軽微な外力でも骨折が生じやすいため、日常生活のあらゆる場面での予防対策が必要です。

骨粗鬆症の予防には食事、運動、日光浴の3つの要素が重要となります。食事では骨の構成に欠かせないカルシウムを意識して摂取し、カルシウムの吸収を助けるビタミンDは魚類やキノコ類に多く含まれているため、これらの食品も積極的に取り入れましょう。

適度な運動も骨粗鬆症の予防において大切で、ウォーキングなど無理のない範囲でできる運動を習慣化することが効果的です。さらに、ビタミンDは太陽の光を浴びると体内で作り出されるため、日光浴も有効な予防法となります。

住環境の整備による転倒防止対策は以下の点が重要です。

家の中でも段差や滑りやすい床により転倒リスクが高まります。電気コードに足をひっかけたり、和室と洋室のわずかな段差につまずいて転んでしまうことも多く、足元が暗いと階段を踏み外す転落事故も発生しかねません。バリアフリーな環境整備が予防の鍵となります。

手すりは立ち上がりや歩行を安定させ、バランスを崩しやすい高齢者にとって重要な支援器具となります。ベッドサイド、廊下、トイレ、浴室、玄関などへの設置により転倒リスクを大幅に軽減できます。

歩行が不安定でふらつきやすい場合には、歩行をサポートしてくれる杖や歩行器の使用も効果的です。また、バスボードがあれば座ったまま浴槽をまたぐことができ、浴槽への出入りも楽になるため入浴時の転倒予防に役立ちます。

大腿骨頚部骨折後の在宅生活では、イチロウの訪問介護・看護サービスが患者とご家族の生活を幅広くサポートします。

介護保険制度のルールに縛られない介護保険外サービスならではの柔軟な対応により、通院付き添い、リハビリ後の見守り、夜間の体位変換など、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドの介護サービスを提供いたします。

24時間365日対応可能で、家族の介護負担を大幅に軽減することができます。一流の介護士による専門的なケアにより、骨折後の回復期から日常生活の維持まで、安心して在宅での療養生活を送ることが可能となります。

大腿骨頚部骨折は、高齢者の生活の質を大きく左右する重大な外傷です。骨粗鬆症による骨の脆弱化と転倒リスクが重なる現代において、正しい知識を身につけることが何より重要です。症状の早期発見から適切な治療選択、そして効果的な予防対策まで理解することで、骨折のリスクを大幅に軽減し、たとえ骨折が起きても最適な治療を受けることができます。予防から治療、回復まで包括的に取り組むことで、住み慣れた自宅での自立した生活を長く維持することが可能となるでしょう。

大腿骨頚部骨折について患者さんやご家族からよく寄せられる質問をまとめました。診断から治療、予防まで、わかりやすくお答えします。

内側骨折は関節包内の骨折で血流が乏しいため骨癒合が困難ですが、出血量は少なく症状は軽度です。一方、外側骨折は関節包外の骨折で血流が良く骨癒合しやすいものの、出血量が多く症状も激しく全身への影響が大きくなります。内側骨折は軽い外力でも発生し、外側骨折は明らかな転倒・転落が原因となることが多いのが特徴です。

主な原因は骨粗鬆症による骨の脆弱化です。特に女性では更年期以後、カルシウム量が減少し年率1%骨密度が低下します。骨の強度が著しく低下した状態では、つまずく、ベッドから落ちるなど軽い衝撃でも骨折を引き起こします。大腿骨頚部骨折の約60%は転倒により発生しており、重度の骨粗鬆症では骨折が先に起きてから転倒している可能性もあります。

保存療法が適応となるケースもあります。内側骨折で骨のずれがほとんどなく比較的若い人の場合や、全身状態が悪く手術リスクが高い場合に選択されます。ただし、内側骨折では基本的に骨がくっつかないため体重をかけての歩行は困難になります。車椅子での生活は可能ですが、数ヶ月間の安静が必要で、合併症のリスクも考慮する必要があります。

手術後、段階的にリハビリが開始されます。ベッド上座位保持から始まり、車椅子移乗、立位保持、平行棒歩行、歩行器歩行、杖歩行へと進みます。治癒期間は3~6ヶ月程度が一般的です。人工骨頭置換術後は深くしゃがむ、股関節を大きく捻る動作で脱臼の恐れがあるため、適切な動作指導を受けながら進めることが重要となります。