フレイル予防とは?原因と3つの柱、今日からできる改善方法

介護にまつわるお役立ちコラム

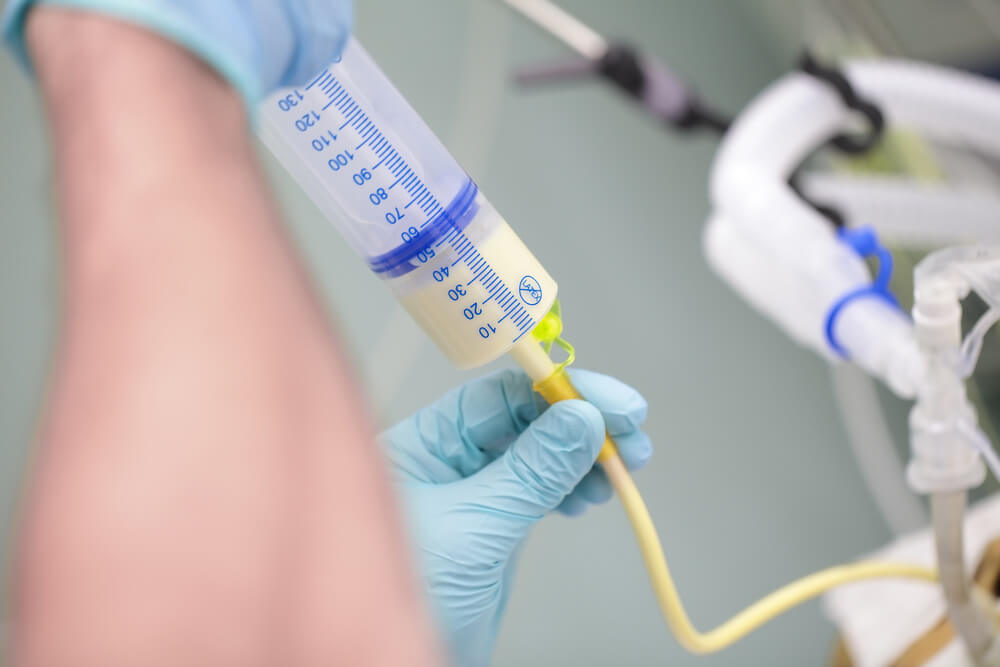

病気や加齢により、口から十分に食事を摂れなくなったときに必要となるのが「経管栄養(けいかんえいよう)」です。なかでも「胃ろう」はよく耳にする方法ですが、実際にどのような種類があり、それぞれどんな特徴や注意点があるのか、なかなかイメージしにくいかもしれません。

本記事では、経管栄養の基本知識から各種類(経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう・間歇的口腔食道経管栄養法)の違い、さらに日常ケアのポイントまでわかりやすく解説します。ご家族や介護従事者として知っておきたい情報を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

経管栄養とは、口から十分に食事を食べられない方のために行われる栄養補給方法です。チューブやカテーテルを使用して胃や腸に直接栄養を注入します。たとえば、飲み込む力が弱くなり、誤嚥(ごえん)リスクが高い患者さんにとって重要な選択肢となります。

経管栄養には経鼻経管栄養(けいびけいかんえいよう)、胃ろう、腸ろう、間歇的(かんけつてき)口腔食道経管栄養など複数の種類があり、それぞれ特徴が異なります。患者さんの状態や目的に合わせて、最適な手段を選択できる点が大きなメリットです。

経管栄養が必要となるのは、嚥下困難や誤嚥リスクが高い場合が代表的です。脳血管障害による嚥下障害や意識障害、口腔・咽頭の疾患、神経疾患などが具体的な例として挙げられます。また、熱傷患者や、がんの化学療法・放射線療法により一時的に口から食べられなくなった方にも適応されることがあります。

経管栄養の選択は、基本的に消化管機能が正常に働いていることが前提です。消化管機能が十分でない場合や全身の循環動態が不安定な場合は、経管栄養ではなく静脈から直接栄養を補給する静脈栄養が選択されます。

参考:

厚生労働省「喀痰吸引等研修テキスト(第三号研修)/(7)経管栄養」

胃や腸などの消化管機能を使わないと、身体にさまざまな悪影響が出やすくなります。たとえば、以下の症状です。

経管栄養を行うことで消化管機能を使い続けることができ、消化液の分泌など消化管機能が促進されます。

特に免疫細胞が多く集まる腸が刺激されることで、免疫力を高める効果も期待できます。これにより高齢者に多い肺炎や床ずれなどの合併症予防にもつながります。たとえ口からの栄養摂取が困難でも、消化管機能が保たれている場合は、経管栄養によってその機能を活用することが大切なのです。

経管栄養の方法は、主に栄養補給が必要になる期間を目安に選択されます。短期間の使用であれば経鼻経管栄養が適していますが、4週間以上の長期使用が見込まれる場合は、胃ろうや腸ろうなどが検討されます。また、患者さんの認知機能や年齢、基礎疾患も重要な判断材料です。

たとえば、認知症の方では自分でチューブを抜いてしまう可能性があるため、経鼻経管栄養より胃ろうが適していることもあります。さらに、家庭環境や介護者の有無といった社会的要因も考慮すべきです。医療機関では専門的なケアが可能ですが、在宅では管理のしやすさも重要な選択基準となります。

参考:厚生労働省「喀痰吸引等研修テキスト(第三号研修)/(7)経管栄養」

経管栄養にはいくつかの方法があり、それぞれ特徴や適応、患者のQOL(生活の質)への影響も異なります。

以下に代表的な4つの種類を表にまとめ、比較したうえで、個々の違いについて詳しく説明します。

| 種類 | 特徴 |

| 経鼻経管栄養(けいびけいかんえいよう) | 鼻からチューブを挿入して胃や腸まで通し、直接栄養を注入する方法。手術不要で導入が簡単。主に短期間(4週間未満)の使用に適している。 |

| 胃ろう | 腹部に小さな穴を開けて、そこから胃にチューブを挿入して栄養剤を注入する方法。4週間以上の長期的な栄養補給に適している。 |

| 腸ろう | 腹部に穴を開け、小腸までチューブを通して栄養剤を注入する方法。胃の病気や胃切除後など、胃ろうができない場合に選択される。 |

| 間歇的口腔食道経管栄養法(かんけつてきこうくうしょくどうけいかんえいようほう) | 栄養剤を注入するときだけチューブを飲み込み、終わればチューブを抜く方法。チューブ挿入が嚥下訓練にもなる。 |

経鼻経管栄養とは、鼻から胃または腸までチューブを通し、栄養剤を投与する方法です。特に短期間での回復が見込まれる場合や、口からの食事量が十分でない方に適しています。

比較的導入が簡単ですが、トラブルも起こりやすいため、通常は4週間以内の短期使用が基本となります。

| メリット | デメリット |

| ・手術が不要で導入が簡単 ・口からの食事が可能になればすぐに中止できる | ・チューブによる違和感や不快感がある ・テープによる皮膚トラブルが起きやすい |

経鼻経管栄養を行う際は、鼻腔内のケアが重要です。鼻の粘膜を保護するため、ぬるま湯で濡らした綿棒で鼻腔内を拭き取り、軟膏やワセリンを塗ります。また、チューブを固定するためのテープには低刺激性のものを用い、剥がれた際には速やかに交換することが重要です。栄養剤注入後は白湯でチューブ内を洗い流し、詰まりを予防しましょう。

胃ろうとは、手術的に腹壁を通して胃に穴を開け、チューブを用いて栄養を投与する経路を確立する方法です。カテーテルは体外と胃内にあるパーツで固定されており、体外のパーツは「ボタン型」と「チューブ型」、胃内のパーツは「バンパー型」と「バルーン型」の2種類があります。

| メリット | デメリット |

| ・チューブが衣服で隠れるため目立ちにくい ・入浴も特別な処置なく可能 | ・胃に穴を開ける手術が必要 ・皮膚トラブルが起きやすいため清潔に保つケアが必要 |

胃ろうケアの重要なポイントとして、胃ろう周辺の皮膚ケアがあります。常に清潔に保つため、栄養剤の汚れなどがついたらぬるま湯で濡らしたガーゼで拭き取りましょう。入浴時には石鹸でよく洗い、しっかり乾燥させることが大切です。

腸ろうとは、手術によって腹部に穴を開け、そこから小腸までチューブを通し、栄養剤を注入する方法です。通常は4週間以上の長期的な経管栄養が必要な場合、胃ろうを選択することが多いですが、胃の疾患を患っていたり、胃を切除したりして胃ろうができない方に腸ろうが選ばれます。

| メリット | デメリット |

| ・栄養剤が逆流しにくい ・衣服を着ていれば目立ちにくい | ・カテーテル交換のたびに通院が必要 ・チューブが細くて長いため栄養剤が詰まりやすい |

腸ろう管理では特に注意が必要なのが、カテーテルの抜去予防です。誤ってカテーテルが抜けてしまうと、再度手術が必要になることがあります。認知症の患者さんの場合は特に注意が必要で、服や腹帯などでカテーテルを隠すなどの工夫が大切です。

間歇的口腔食道経管栄養法は、栄養剤投与時のみ経口的にチューブを挿入し、終了後に抜去する栄養投与法である。一日中チューブが挿入された状態にならないため違和感がなく、注入のたびにチューブを飲み込むことで嚥下訓練にもつながるという特徴があります。

| メリット | デメリット |

| ・チューブ挿入が嚥下訓練になる ・平常時はチューブがないので違和感がない | ・強い嘔吐反射がある方には適用が難しい ・発声できない人や手術歴がある場合は使用困難 |

この方法は誰にでも簡単にできるわけではなく、チューブ挿入時に噛んでしまったり、強い嘔吐反射が出てしまったりする場合は実施が難しくなります。また、発声ができない方や食道・胃の手術歴がある方は適用が難しいケースもあります。嚥下訓練としての効果が期待できるため、最近は注目されていますが、安全に行えるか慎重に検討する必要があります。

口から十分に栄養を摂ることが難しくなった方に対し、適切な栄養補給を行うことは生命維持と生活の質を保つうえで非常に重要です。

ここでは、消化管を使う経管栄養と、血管から直接栄養を入れる経静脈栄養との使い分け、使用する栄養剤の種類、そして日々のケアで注意すべき点について、具体的な管理のポイントを見ていきましょう。

栄養補給の方法は、主に消化管が機能しているかどうかで選択が変わります。胃や腸が正常に働いている場合は、栄養剤を直接送り込む経管栄養が第一の選択肢となるでしょう。この方法は、消化管の機能を維持する上でも利点があります。

一方、消化管が使えない状態、たとえば腸閉塞(食べ物やガスなどが腸を通過できなくなる状態)などで消化吸収ができない場合には、血管(静脈)から栄養を補給する経静脈栄養が選択されることがあります。経静脈栄養は、必要な栄養素を直接血液中に投与する方法ですが、実施期間や患者さんの状態によって、腕などの末梢の血管から行うか、体の中心に近い太い血管から行うかが異なります。どちらの方法も、それぞれ利点と注意すべき合併症が存在します。

経管栄養で用いる栄養剤には、いくつかの種類があり、患者さんの体の状態に合わせて選ばなければなりません。大きく分けて、そのまま食品として扱われるタイプと、医師の処方が必要な医薬品タイプがあります。また、栄養素がどの程度分解されているかによって、消化のしやすさが異なります。

体の消化吸収能力が低下している場合には、より消化しやすい栄養剤が有効です。栄養剤の形状も、液体タイプや半固形タイプなどさまざまで、誤嚥のリスクや注入方法に応じて使い分けられます。

どの栄養剤を選ぶかは、患者さんの病状や消化能力、生活状況などを総合的に判断して決定することが重要です。栄養剤の適切な保管方法や衛生的な取り扱いも、安全な栄養管理のために欠かせません。

経管栄養を安全かつ快適に続けるためには、日々のケアと合併症の予防が非常に重要になります。たとえば、栄養剤を注入する前後は、誤嚥を防ぐために上体を30〜60度以上に起こした体勢を保つことが基本です。チューブが詰まったり、抜けてしまったりするトラブルを防ぐための管理も必要でしょう。

胃ろうや腸ろうの場合は、カテーテルが挿入されている部分の皮膚を清潔に保ち、赤みやただれなどの異常がないか観察することが大切です。また、下痢や嘔吐、お腹の張りといった消化器系の症状が起こることもありますので、注入速度の調整や栄養剤の種類変更などを検討する場合もあります。手指の洗浄や使用する器具を清潔に保つといった衛生管理も、感染予防の観点から徹底する必要があります。

参考:厚生労働省「喀痰吸引等研修テキスト(第三号研修)/(7)経管栄養」

経管栄養を必要とする方のケアは、専門的な知識と技術が求められる大切な仕事です。イチロウでは、経管栄養の管理を含むあらゆる介護ニーズに対応するオーダーメイドの介護サービスを提供しています。経鼻経管栄養や胃ろうなどの日常的なケアをプロの介護士がサポートし、ご家族の負担を軽減いたします。

イチロウの最大の特徴は、介護保険制度のルールに縛られず、お客様のご要望に合わせたサービスを提供できる点です。栄養剤の注入管理、チューブのケア、体位の調整など、経管栄養に関わる細やかなサポートも安心しておまかせいただけます。また、可能な限り同じヘルパーが担当するため、ご利用者様の状態を深く理解したケアが可能になります。

介護者の方が休息をとる間の見守りから、通院付き添いまで、幅広いサービスで在宅介護をトータルにサポートいたします。お気軽にご相談ください。

経管栄養には経鼻経管栄養、胃ろう、腸ろう、間歇的口腔食道経管栄養法の主な4種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

経鼻経管栄養は手術不要で短期間の使用に適している一方、胃ろうや腸ろうは長期的な栄養管理に向いています。患者さんの状態や期間、生活環境などを考慮して最適な方法を選択することが大切です。

どの方法でも清潔管理や体位の調整、合併症予防といった適切なケアが重要となります。消化管機能を使い続けることで得られる免疫力向上など、経管栄養の利点を生かした栄養管理を心がけましょう。