認知症による暴言・暴力への対応はどうする?対処法・介護の事例を解説

介護にまつわるお役立ちコラム

親の介護が必要になった時、仕事との両立に悩む方は少なくありません。「介護で休めない」という状況に陥ると、心身ともに疲弊し、限界を感じることもあるでしょう。しかし、適切な制度やサービスを活用することで、介護と仕事の両立は可能です。

この記事では、介護疲れの危険なサインを見極める方法から、介護休業制度や介護休暇制度などの公的制度の活用方法、ケアプランの見直しによる時間確保の仕方まで、具体的な解決策をお伝えします。一人で抱え込まず、利用できる制度やサービスを知ることで、持続可能な介護生活を実現しましょう。

在宅介護を続けていると、気づかないうちに心身の限界が近づいていることがあります。介護の度合いに関わらず、自分の時間や行動が制約される介護生活では、さまざまなストレスが蓄積されていくものです。

特に仕事と介護の両立を頑張っている方は、自分の疲労やストレスのサインを見逃しがちになります。介護を続けるためには、限界を迎える前に適切な休息を取ることが大切です

介護負担が一人に集中すると、「私だけ損している」「なぜ私ばっかり」といった不公平感を抱きやすくなります。この感情は介護の軽重に関係なく、自分の時間や行動が制約されることで生じる自然なストレス反応です。

たとえば、ごはんが進まなくて心配になったり、家に残して外出すると気がかりになったり、ちょっとしたことでもイライラしてしまうなど、いつも介護の何かを気にしている状態が続きます。普段の生活を振り返った時に怒りや恨み言ばかりが浮かんでくる時は、「介護を休んだほうが良い」という心のSOSサインなのです。

日常生活では本来、マイナスの出来事があってもプラスの出来事で埋めてバランスを取ることで、「明日もがんばろう」というエネルギーが湧いてくるものです。しかし、介護によってプラスの出来事が減ってしまうと、心はどんどんすり減っていく一方になってしまいます。

「私だけ損している」「なぜ私ばっかり」といった思考が頭の中を占めるなら、プラスの部分が失われている証拠です。毎日介護を頑張っているからこそ、がんばりすぎてしまったからこそ、心がSOSサインを出している状態といえるでしょう。介護が限界を超える前に、自分を喜ばせる「プラスのもの」で心を補う必要があります。

親の介護が始まっても、すぐに仕事を辞める必要はありません。現在は働きながら介護を続けるためのさまざまな制度やサービスが整備されており、これらを適切に活用することで両立を図ることが可能です。

重要なのは、一人で抱え込まず、利用できる制度やサービスを知って積極的に活用することです。法律で保障された休暇制度から、ケアプランの見直し、介護保険外サービスまで、あなたの状況に合わせた解決策を見つけていきましょう。

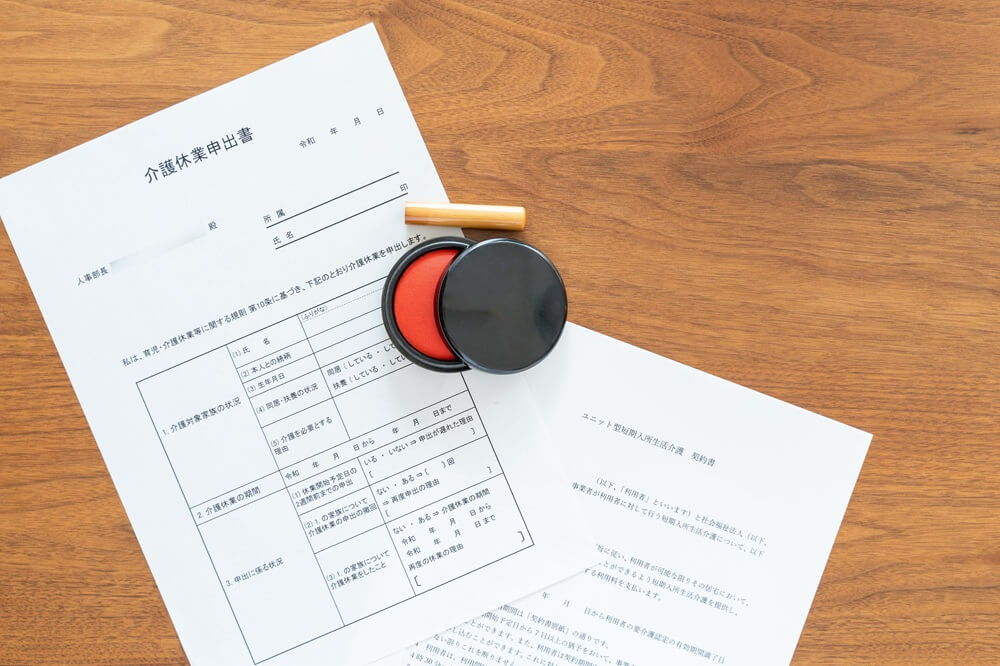

仕事を休むための法律で定められた制度として「介護休業制度」と「介護休暇制度」があります。どちらも労働者の権利として保障されており、適切に活用することで介護と仕事の両立が可能になります。

| 介護休業制度 | 介護休暇制度 | |

| 概要 | 要介護状態にある家族を介護するために、まとまった期間の休みを取得できる制度 | 家族の介護や通院の付き添いなどのために、単発の休みを取得できる制度 |

| 対象者 | 要介護状態の家族がいる労働者 ※ただし、日雇い労働者は対象外。 【対象とならない場合あり】 ・入社1年未満 ・申請から93日以内に雇用契約が終わる ・週の所定労働日数が2日以下 | 要介護状態の家族がいる労働者 ※ただし、日雇い労働者は対象外。 【対象とならない場合あり(労使協定による)】 ・週の所定労働日数が2日以下 |

| 取得可能な日数 | 対象家族1人につき通算93日まで。最大3回まで分割取得が可能。 | ・対象家族が1人の場合:年5日まで ・対象家族が2人以上の場合:年10日まで |

| 取得単位(1日/時間単位) | 日単位 | 1日単位または時間単位 |

| 給付金の有無 | あり 雇用保険から「介護休業給付金」として、休業開始時賃金の約67%相当が支給される 。 | なし 国からの給付金制度はない。休暇中の給与については、会社の規定による 。 |

参考:厚生労働省|介護休業制度特設サイト、介護休暇について|介護休業制度特設サイト

これらの制度を利用することで、介護のための時間を確保しながら雇用を維持することが可能になります。

ケアマネジャーに相談し、介護者自身の時間を確保することを優先したケアプランに見直してもらいましょう。デイサービスや訪問介護の利用頻度を増やしたり、数日から数週間単位で宿泊できるショートステイを活用したりすることで、介護から完全に離れる時間を作ることができます。

介護保険サービスは被介護者本人だけでなく、介護する家族を支えるという重要な役割も担っています。経験豊富なケアマネジャーなら、そのことをしっかりと理解しているため、遠慮せずに自身の負担や困っていることを伝えることが大切です。まずは「介護する自分の時間」を優先としたケアプランの再検討から始めてみてください。

介護保険サービスでは対応しきれない、冠婚葬祭や介護者のリフレッシュなど、柔軟なニーズに応えるのが「介護保険外サービス」です。

なかでも「イチロウ」は、介護者の仕事やプライベートを犠牲にしないことを重視したサービスを提供しています。

【イチロウのサービスの特徴】

イチロウのようなサービスを活用することで、突発的な休息の必要性にも柔軟に対応できるようになります。

親の介護と仕事の両立は、適切な知識と制度の活用により実現可能です。介護疲れのサインを早期に認識し、介護休業制度や介護休暇制度などの公的制度を積極的に利用することで、介護者自身の健康を守りながら持続可能な介護が可能になります。

ケアプランの見直しや介護保険外サービスの活用により、介護負担を軽減し、自分の時間を確保することができるでしょう。一人で抱え込まず、利用できる制度やサービスを知ることで、介護と仕事の両立を実現し、より安心した生活を送ることができます。

親の介護と仕事の両立について多くの方が抱える疑問や不安に、具体的にお答えします。職場への伝え方から制度の利用条件、ストレス解消法まで、実践的な情報をまとめました。これらの情報を参考に、あなたに合った両立方法を見つけてください。

上司には具体的な休暇期間や業務の引き継ぎ状況を明確に伝え、同僚や後輩には感謝とお詫びの気持ちを添えて協力をお願いしましょう。たとえば「突然のお願いで申し訳ないのですが、親の介護が必要となり、○月○日から○日までお休みをいただきたく」といった具体的な表現が効果的です。

介護による休職を理由とした解雇や降格といった不利益な取り扱いは、育児・介護休業法で禁止されています。法的に保護された権利であることを理解し、ためらわずに職場に相談することが重要です。

介護休業制度の対象は要介護状態の家族がいる労働者が対象ですが、日雇い労働者は対象外となります。パートやアルバイトなどの有期契約労働者の場合は、介護休業を取る予定日から93日が経過した日の翌日から6か月以内に契約が更新される可能性があることが条件です。

対象とならないケースとして、入社1年未満の方、申請から93日以内に雇用契約が終わる方、週の所定労働日数が2日以下の方が挙げられます。介護休業給付金については、雇用保険の被保険者であることなど別途要件があるため、ハローワークのWebサイトで詳細を確認してください。

ストレス解消のためには、趣味や映画鑑賞など自分の好きなことをする時間を意識的に作り、十分な睡眠をとることが基本です。同じ立場の人が集まる地域の「介護者の会」に参加することで、情報交換や心の支えを得ることもできます。

「完璧な介護を目指さない」「一人で頑張りすぎない」という考え方を持つことが、心の負担を軽くするために重要です。ストレスの根本原因である介護負担そのものを軽減するために、デイサービスやショートステイなどの介護サービスを積極的に利用することをおすすめします。